|

||||||||||

猫・擬人化 猫じゃ猫じゃ 愛猫家、歌川国芳の面目躍如、猫だらけ。 |

● 01.猫と団扇絵 猫の団扇といなせなお兄さん、団扇は江戸庶民に人気のあった日用品 |

● 02.反骨心「ムダ書き」 権力への反骨心、江戸っ子の心意気、子供の落書き風役者絵 |

● 02.弁慶鐘を引く、影絵ー2 歌川国芳奇想の影絵と両国の見世物、不思議な異人 |

● 03.妖怪・化物・幽霊 コミカルな化け物忠臣蔵、歌舞伎佐倉惣五郎の幽霊 |

● 04.国芳の奇想 歌川国芳奇想 土砂降りの雨、大山参りの群衆、鑑を遣う女 |

● 05.八犬伝と東都シリーズ |

● 06.刺青・水滸伝・武者絵 歌川国芳が流行させた入れ墨、水滸伝と武者絵 |

● 07.国芳の代表的な絵 武者絵、平家物語、珍説弓張月、高祖日蓮の法難を描く揃いもの |

● 08.西洋への好奇心 歌川国芳の好奇心、画面構成に遠近法を取り入れる西洋画風 |

● 09.国芳の美人画 歌川国芳描く江戸の女達(三枚揃)江戸の正月風景 |

● 09.国芳の美人画ー2(夜参り八景)格子縞の女達 |

● 09.国芳の美人画ー3(縞揃女弁慶)縞揃女弁慶の女達(狂歌) |

● 10.国芳の美人画-4(大願成就有ケ瀧縞)歌川国義の意図は 女性に託した幕政批判か |

|

● 12.他浮世絵師の猫く猫 浮世絵師は猫好きか、浮世絵師達が描く色々な猫たち |

● 13.高祖御一代略図 歌川国芳の高祖日蓮500年忌記念 日蓮10大法難 叙情溢れる浮世絵 |

● 14.引札(広告・宣伝) 歌川国芳江戸時代の広告である引き札、酒の剣菱、団扇絵 平賀源内の引き札 |

● 15.楽しい団扇絵 団扇絵の歴史、喜多川歌麿の描く団扇絵 江戸の団扇屋と行商の団扇屋 |

|

●国芳は、文化10年(1813)、17才の時にデビューした。文政2年(1819)に『平知盛亡霊の図』は23才の頃、文政9年(1827)頃より武者絵より徐々に人気が出始めた。

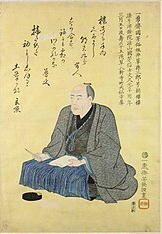

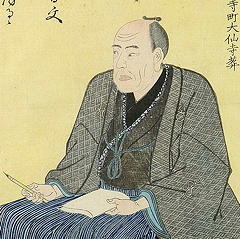

文政10年(1828)、31才に『水滸伝』が両国の版元加賀屋から、同時に『通俗水滸伝豪傑百八人一個』が5枚出る。これが大人気になり「武者絵の国芳」と言われ地位を確保した、絵は大胆な構図と動き、体中に描かれた刺青は新鮮で刺激があり、大衆の目を奪い人気が上がった。これ以後、江戸のいなせなお兄さんや火消しなどが刺青をいれ「男気」を誇示することが流行った。 (浮世絵は落合幾久、大英博物館所蔵) 天保改革のさなか14年(1843)に出た『源頼光公館 土蜘作妖怪図』は、幕府批判した風刺画と見られ、評判になり、反骨の浮世絵と祭り上げられたが、彼は幕府を茶化しただけで、欧州の風刺画(カリカチュア)のような明確な意図はなかったと考える。 国芳は、西洋風の「東都名所」「東都○○之図」のシリーズに挑戦したが人気は出なかった。むしろ個人的な見解だが、美人画3枚揃いのほうに人気が出たのではないか。渓斉英泉のような妖艶な美人ではないが、江戸の町女達を描き、粋な瀧縞や弁慶格子を着た町屋の女を描いている。これらの絵は枠にとらわれた浮世絵ではなく、写実にこだわった絵のように感じられ、持っている小物や絵の背景にも神経を使い、現実の人間を描いたようである。 国芳の人物表現が、生身の人間に近づき、形にはまった役者絵(歌舞伎)の約束を破り、現実の人間のように思える。橋元 治氏(作家)も指摘されているように、『誠忠義士肖像』の大石内蔵助は史実(生身)の内蔵助であって、歌舞伎や大映映画で演じられ、大向こうを唸らせる長谷川一夫の大石内蔵助ではない。そのためであろうか、忠臣蔵は必ず当たるという予想を裏切り、わずか12図で打ち切りとなった。 弘化・嘉永年間は、円熟した冴えを見せ『鬼若丸の巨鯉退治』、『相馬の古内裏』、『隠岐院眷属をして為朝をすくふ図』などの傑作を出した。現在のように芸術家が自分の表現を作品にするのではなく、江戸時代の浮世絵師は、版元と相談して、如何に売れる浮世絵を創るかが仕事であり、国芳も職人として自分の持っている技術・アイデアを出したのであろう。国芳の絵には理にかなった緻密さがある、葛飾北斎と同じように対象を調べて構成する努力もしている。また機知や反骨精神もあり、それが私たちに奇想と見えるのであろう。文久元年(1861)、愛した江戸町の行末を見ずに享年65才で没した。 |

||||||||||