|

|

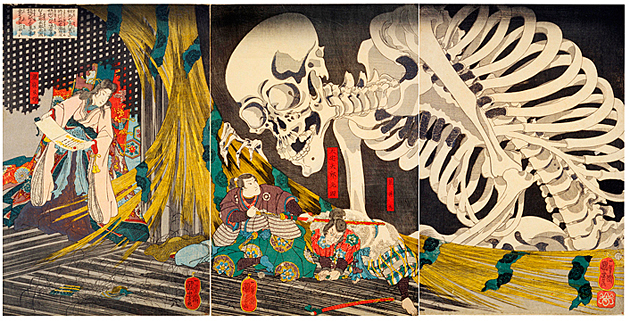

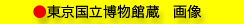

●「相馬の古内裏(そうまのふるだいり)」絵・一勇斉国芳(歌川国芳) 名主単印・渡辺庄右衛門 天保年間末から弘化四年(1843から1847)弘化2年から3年の説がある。版元・画面上では確認できない、八嶋屋との説があるが不詳。意外と小さな版元か、これだけ有名な絵であるのに不思議である。国立国会図書館デジタル化資料所蔵

|

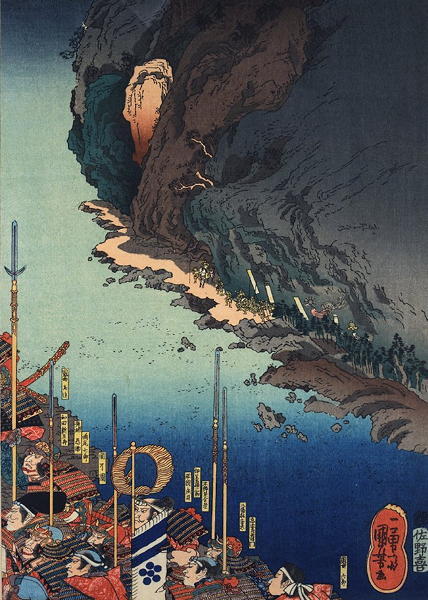

●山東京伝の『善知安方忠義伝』(うとうやすかたちゅうぎでん)に題材を取った作品である。下総に平将門が築いた内裏がある。将門の死後朽ち果て、妖術を使う遺子滝夜叉姫が住むのを聞いた、源頼信の家臣大宅光国と荒井丸が対決する場面。驚くのは後ろからのぞき込む骸骨の見事さである。国芳は『骸骨の描写は解剖学的な正確さと自然な動きを備えている。西洋画(挿絵版画類か?)を数百枚持っていた』(『国芳 浮世絵を読む』浅野秀剛・吉田伸之編者 朝日新聞社)と言われるが、我々が学校の理科室で見た骸骨レプリカでなく、正面から見た小さなイラストであると思われる。それから、このように正確な描写は職人国芳の腕の高さを証明するものである。国芳は骸骨を見てから、いつか使おうと思っていたに違いない。 ●浮世絵は「一ノ谷の戦い」と思われる。断崖絶壁の道に逃げる白旗の平氏が見える。手前には源氏の軍勢が見える、面白い国芳独特の構図である。

鎌倉幕府編纂の『吾妻鏡』では、この戦いについて「源九郎(義経)は勇士七十余騎を率いて、一ノ谷の後山(鵯越と号す)に到着」「九郎が三浦十郎義連(佐原義連)ら勇士を率いて、鵯越(この山は猪、鹿、兎、狐の外は通れぬ険阻である)において攻防の間に、平氏は自性を失い敗走、或いは一ノ谷の舘を馬で出ようと策し、或いは船で四国の地へ向かおうとした」とあり、義経が70騎を率い、険阻な一の谷の背後(鵯越)から攻撃を仕掛けたことが分る。これが逆落しを意味の伝説を生んだ。この戦いには諸説有り、論争が繰り広げられている。(ボストン美術館所蔵)

|

国芳の下絵、デッサンの腕は超一流、動きのある人物描写、全体構成の確かさ |

|

|

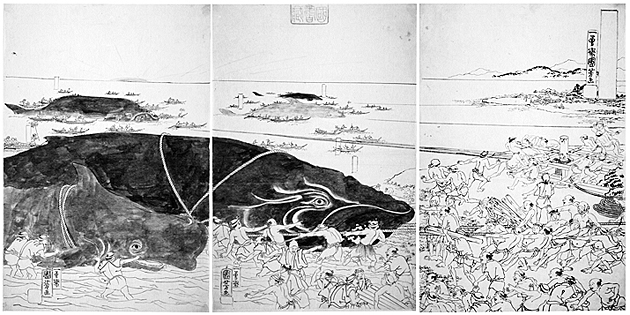

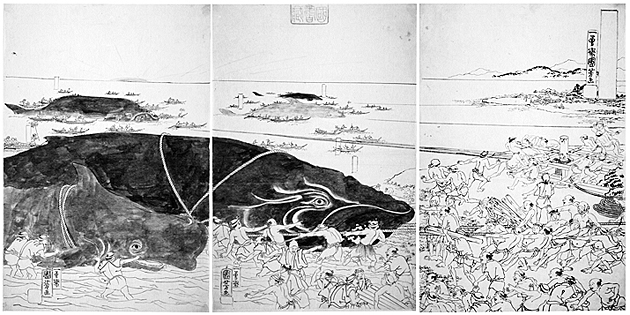

●「捕鯨の図」下絵 一勇斉国芳(歌川国芳)年代等不明

国立国会図書館デジタル化資料所蔵 |

●国芳の下絵について

多色刷りの錦絵を見ていつも不思議に思っていたことがある。彫師は版元から下絵を見せられたとき、作業手順をどのように分けるのだろうと言うことである。特に国芳の武者絵であるが、彼はむだなホワイトスペースは作らない。上の「相馬の古内裏」でも骸骨背景の黒だけである、骸骨を浮き出させるために必要の黒である。それ以外は描写で埋め尽くされている。私は床面の跳ねたような曲線はいらないように思うのだが。

国芳の下絵を見て判ったことがある。人物の描写が優れていて、版木に貼ってすぐ彫れることだ、迷わずに指示どうりに彫れる。鯨の濃淡も絵を見て判る。彫師に任されているのは左側にある昇る太陽のぼかし、空のぼかし具合である。国芳のぼかし具合が判っている彫師には任せている。最初の墨線版木が出来ると墨一色で刷り、版元と絵師に見せる。直しや色版の打ち合わせが済むと版元は改印をもらいに、幕府より任命された名主の所に行く。国芳がどの程度直しに口を入れたか判らないが、意外と細かいことは気にしなかったのではないか。版下は版木に貼られため残ってはいない。上の版下絵も何らかの理由で残された。

|

| 国芳の好奇心は異国の絵に向かったが、果たして納得したのか |

|

|

| ●「忠臣蔵十一段目夜討之図」絵・一勇斉国芳(歌川国芳)版元不明 天保初期頃 大英博物館所蔵 |

|

●

1682年、オランダで出された『東西海陸紀行』(銅版画)にあるジャワの領事館を参考。拡大表示

|

●国芳の好奇心、異国風景を学ぶ意欲作が夜の吉良邸討ち入りである。

明らかに今までの国芳ではない。人物は動きを止め、遠近法と光を意識した画面構成である。月明かりだが、明らかに右から光は照射されている。そのことがはっきりしているのは、縄梯子の影が壁に落ちているからである、また左側の壁(中央側面)と、左側家の正面が影になっている、人物の地面にも影らしき描写がある。普通は絵に人物の影は描かない、これは絵画の約束のようなものだ、影を付けると、写真のように現実みをおびた人間になってしまう。

●光に対する西洋と日本の違い

(私見)

写真撮影で難しいのは、室内で人工光のライティングすることだ。写真学科では、最初にスタジオで、人間に一灯のライティングから、顔や体の影をつけ自然な立体感の付け方を学ぶ。日本の写真館でも前面やや上から照明して、背景は暗くならないように補助灯を当てる。これがポートレート撮影の基本である。私らは学園闘争で大学が封鎖され学べなかった。ために独学で、今はないコダック社の商品撮影の基本書を取り寄せ学びました。最初からびっくりしました。

基本は卵の撮影テクニックで、始めの基本ライトは、バック斜めから卵に光をあて輪郭をはっきり出す事なのです。解説に『基本ライティングはバックライトです、これが人間(物体)の立体感を出します、前面からのライトはあくまでもバックライトを生かす補助灯です』と書かれています。日本では、舞台の歌舞伎照明が基本、「前面上から柔らかいライトで全体を明るく美しく見せる、顔などにきつい影が出ないようにする」とは大きく違います。

西洋の舞台では、演者は現実に生きている人間の存在感が求められます、歌舞伎は演じているのは、「夢の世界で現実の人間社会ではありません」が基本でしょう。柔らかい光で夢の世界を創ります。判りやすい例としてレンブラントのポートレイトがあります。彼はお金を貰って絵を描いています、存在感のない人物画では依頼人が満足しません。日本で人気のオランダ画家フェルメールは光を上手に使い、影の処理が巧みです。写真はモノクロからカラーになり、色が主流になると影は気にならなくなり、照明はストロボで前面からになりました。日本は柔らかい自然の光が溢れています、文化の違いを感じました。

国芳も光と影を意識したのでしょう。「忠臣蔵十一段目夜討之図」の絵でも大変苦労しています、絵の主題を夜の討ち入りに絞りました。人物の動きを止め、屋根や壁も一つの面として処理しています。もちろん屋根は雪が積もっているので一面の白、でも、やりすぎ国芳は武者絵のように手を入れたかったでしょうが、この絵ではやっていません。背景の夜空は板ぼかしで構成されています。

●作家の橋本 治氏は『この空のぼかしが、なんともうまい。月の光が雲にあたって乱反射し、さらに地面の雪の照り返しの光も、再び雲にすいこまれていくような感じである。ドラマは、この雲の中にこそある。この雲の不思議なもやもやが、「なにかもやもやとしたことが起きている」という緊張感を出しているのである。これは明らかに映画の見せ方だ。』とのべている。(「芸術新潮」1992年5月号 はみ出し浮世絵師 歌川国芳より)、まさに小説家の感性である。

|

● ●

「近江の国の勇婦於兼(おかね)」絵・一勇斉国芳(歌川国芳)天保年間初期頃 版元・不詳 東京国立博物館蔵

鎌倉時代の『古今著聞集』に載る近江海津の遊女「兼」(かね)の挿話から題材を取っている。絵の兼は風呂帰りの姿で暴れ馬に立ち向かっている。 |

● ●

「東都富士見三十六景昌平坂之遠望」絵・一勇斉国芳(歌川国芳)天保年間初期 版元・不詳 東京国立博物館蔵

現在の御茶ノ水近くの昌平坂である、右端の大きな風呂敷を背負っているのは貸本の行商人である。 |

| ●東京国立博物館蔵・http://www.tnm.jp/

|

|

|

トップ扉に戻る 幕末浮世絵目次 江戸ー奇想

北斉目次 国芳目次 芳年目次 参考図書 |

●

● ●

●