国さだ

江戸時代は不思議な時代である。北斎・国芳・国貞などの奇才が揃い

光りの奇想浮世絵が溢れていた

|

|

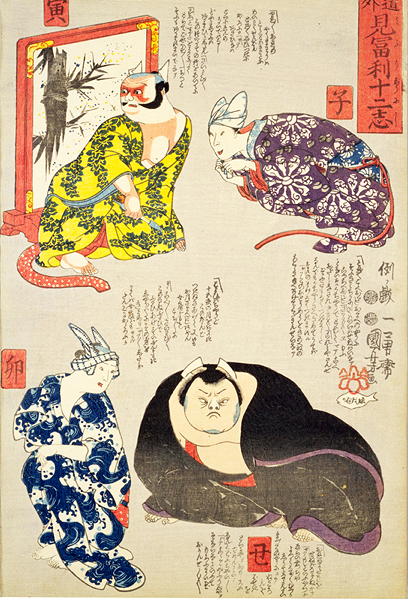

歌川国貞(三代豊国)の不思議な浮世絵

●上の絵を最初に見たとき、画面を横切る「斜線と影」は何を意味しているのか、まったくわからなかった。まさか撮影の際に折れ曲がったまま撮影した、もちろんそれはないだろう。画題からも不明である。表現の意図が分かったのは、下の絵を2枚見つけてからである。光が当たった部分を表すために、其の部分を三角形に切り取り、浮き上がらせ影を付けたのである。従来の浮世絵表現ならば、明るくぼかして回りを暗くするところであろうが、それを避けたのは、国貞に新しい表現方法をしたいという意識があったのであろう。次に不思議なのは、この絵(浮世絵)が果たして売れたのか、受け入れられたかどうかである。役者絵・美人画を禁止された天保改革さなかに売れる絵を探す、もがき苦しむ版元・浮世絵師が窺える。絵は、版元・丸清の広告(引き札)である。

私の感覚では、歌川豊国三代(国貞)の描く美人画や役者絵は、正統的な画風である。そのような豊国にして、このような大胆な構図である。狂画の北斎・武者絵の国芳・最後の浮世絵師・芳年では、どのような奇想が見られるのか、その案内役となったのが、奇想の先達である研究者・瀬木慎一氏である。、下記の書籍がある。だいぶ昔に読んで面白かった記憶がある、今回、奇想の浮世絵を案内するに際して参考にした。

上・「難有御代賀界図」絵・香蝶楼豊国(三代歌川豊国)版元・丸清 丸屋清次(治)郎 天保年間末から弘化4年頃(1843年から1847年)国立国会図書館デジタル化資料所蔵

「婦人相学十躰灯火」喜多川歌麿画

歌麿の大判錦絵10枚シリーズである。左は「行灯」、右は「浮気の相」(378×243ミリ)。

また、この光の浮世絵は人気があったらしく他シリーズを見つけた。「月の陰忍逢夜」 2015.04.16更新

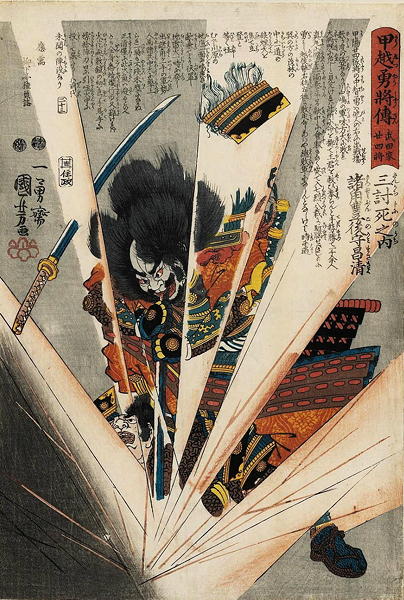

●「甲州勇将伝武田家二十四将」一勇齋国芳画 嘉永年間 東京都立図書館蔵

『申し渡しでは以前から下売をしていた役者絵に「シタ賣」印が押印されるようになったのは嘉永3年(1850)3月頃からと見られる』。この年3月に市川海老蔵が追放から江戸に帰還したため、シタ売りを守らずに吊し売りをする店が出るのを防ぐため「シタ賣」印を押したという。(浮世絵芸術143号「天保の改革と浮世絵」岩切友里子氏)

|

●侠客とは、「弱気を助け、強気を挫く」を実践する人と言われる。元は、中国の概念で有り、三国史の劉備も侠客であったと言われる、日本に入り変質したが、旗本奴に対抗した町奴が侠客に近いと思われるが、物語の中に存在するが、現実には侠客を名のるヤクザしかいない。

侠客の着物の柄に、子犬の絵とは面白い。

「侠客の種類」幸田露伴 青空文庫で読むことが出来ます。 青空文庫

● 「侠客本町育之内 唐犬権兵衛」絵・錦朝楼芳虎(歌川芳虎)名主印・渡邊庄右衛門 天保14年から弘化4年(1843〜1847)

版元・有田屋 有田屋清右衛門 国立国会図書館デジタル化資料

拡大表示 |

|

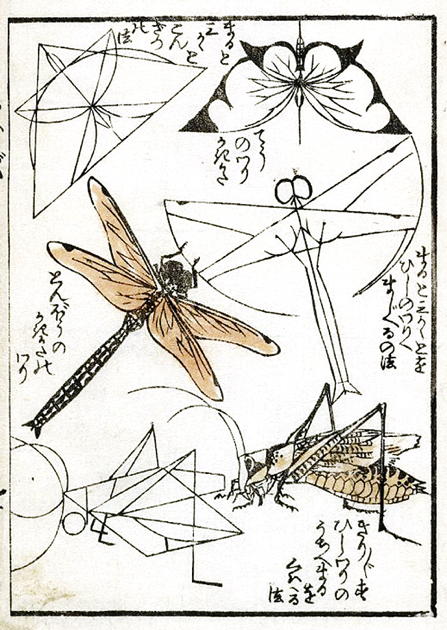

●歌川国芳の奇想について……

国芳は、文化10年(1813)、17才の時にデビューした。文政2年(1819)に『平知盛亡霊の図』は23才の頃、文政9年(1827)頃より武者絵が徐々に人気が出始めた。文政10年(1828)、31才に『水滸伝』が両国の版元加賀屋から、同時に『通俗水滸伝豪傑百八人一個』が5枚出る。これが大人気になり「武者絵の国芳」と言われ地位を確保した、絵は大胆な構図と動き、体中に描かれた刺青は新鮮で刺激があり、大衆の目を奪い人気が上がった。江戸のいなせなお兄さんや火消しなどに刺青をいれることが流行った。

天保改革のさなか14年(1843)に出た『源頼光公館 土蜘作妖怪図』は、幕府批判した風刺画と見られ、評判になり、反骨の浮世絵と祭り上げられたが、彼は幕府を茶化しただけで、欧州の風刺画(カリカチュア)のような明確な意図はなかったと考える。国芳は、西洋風の「東都名所」「東都○○之図」のシリーズに挑戦したが人気は出なかった。むしろ個人的な見解だが、美人画3枚揃いのほうに人気が出たのではないか。渓斉英泉のような妖艶な美人ではないが、江戸の女達を描き、粋な瀧縞や弁慶格子を着た町屋の女を描いている。これらの絵は枠にとらわれた浮世絵ではなく、写実にこだわった絵のように感じられ、持っている小物や絵の背景にも神経を使い、現実の人間を描いたようである。

国芳の人物表現が、生身の人間に近づき、形にはまった役者絵(歌舞伎)の約束を破り、現実の人間のように思える。橋元 治氏(作家)も指摘されているように、『誠忠義士肖像』の大石内蔵助は史実の内蔵助であって、歌舞伎で演じられる内蔵助ではない。忠臣蔵は必ず当たるという予想を裏切り、わずか12図で打ち切りとなった。

弘化・嘉永年間は、円熟した冴えを見せ『鬼若丸の巨鯉退治』、『相馬の古内裏』、『隠岐院眷属をして為朝をすくふ図』などの傑作を出した。現在のように芸術家が自分の表現を作品にするのではなく、江戸時代の浮世絵師は、版元と相談して、如何に売れる浮世絵を創るかが問題であり、国芳も職人として自分の持っている技術・アイデアを出したのであろう。国芳の絵には理にかなった緻密さがある、それが私たちに奇想と見えるのであろう。文久元年(1861)享年65才で没した。

|

|

《江戸時代の奇想案内書 奇想という見方から考える書物》 |

|

|

●瀬木慎一氏は残念なことに鬼籍に入られたが、美術に一家言を持つ美術評論家であった。テレビのお宝鑑定団で時たま出演され、確かな知識で意見を述べられた。私が江戸時代の奇想浮世絵に興味を持ち始めたのは、おもに氏と辻椎雄氏の書物のおかげである。

●「近世美の架橋」瀬木慎一 美術公社 昭和58年(1983)

●「ギョッとする江戸の絵画」辻椎雄 羽島書店2010年

●「江戸美術の再発見」瀬木慎一 毎日新聞刊 昭和52年(1977)

●浮世絵ギャラリー3「北斎の奇想」辻惟雄 小学館 2005年

●「綺想の饗宴」高山

宏著 青土社刊 1999年刊

●「パラノイア創造史」荒俣宏著 筑摩書房 1985年刊 |

| 葛飾北斎トップ 歌川国芳目次 月岡芳年トップ |