|

|||||

|

●鎧掛けの松…八景坂 ●長栄山本門寺…池上本門寺 ●千束の池…袈裟掛けの松 ●慈眼山万福寺…馬込八幡宮、梶原屋敷 ●大金山光明寺…宝幢院 ●新田神社大明神…神饌矢口渡 ●古川薬師如来堂…医王院世尊院安養寺 ●麦わら細工 ●大森和中散 ●六郷の渡し ●磐井神社…鈴の森八幡宮 ●十寄神社(十騎神社) ●大森の海苔場 ●鈴の森 ●蒲田里梅園 行方弾正宅跡 |

|||||

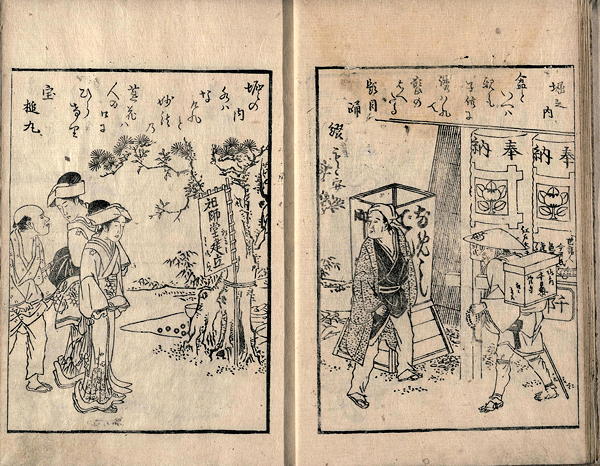

●『江戸名所図会』(えどめいしょずえ)について 江戸神田雉子町・三河町あたりを支配した町名主・斉藤家父子三代 斎藤幸雄(長秋)・斎藤幸考(県麿)・斎藤幸成(月岑)が構想してからほぼ40年を費やして出版した。「江戸名所図会」の出版願いは斎藤幸雄(長秋)により寛政10年(1798)提出されており、画工は北尾重政、北尾伊八となっており、この時には、長谷川雪旦は関わっていないらしく、はっきりとした資料はない。序文まで書いたが急逝したと言われる。 2代斎藤幸考(県麿)は自ら調査をやり直し、文化末頃にはおおよその完成を見たが、出版できずに死亡する、完成は3代・斎藤幸成(月岑)に託された。本は天保5年(1834)に10冊、7年(1836)の二回にわたり須原屋茂兵衛・須原屋伊八より出版された。美濃紙半折の大本(縦26.1×横18.6センチ)の7冊の初印本と20冊の後印本がある。 江戸名所図会から派生した本には、天保九年(1838)に『東都歳時記』、嘉永2~3年(1849~50)には江戸の年表の基本と見なされる『武江年表』を刊行している。これらは、維新後の『斎藤月岑日記』によって判明した。他に弘化四年(1847)刊『声曲類纂』などがある。 ●『江戸名所図会』の評判が高いのは、絵師・長谷川雪旦(はせがわ せったん)の精緻な挿絵の力が大きい、彼は安永7年(1778)~天保14年(1843)六十六歳で死亡した。江戸の生まれ、下谷三枚橋に住んだ。本名は後藤茂右衛門、また金澤宗秀との名前もあり、どちらが正しいか分からない。本職は彫物大工と言われが、これもまた詳細はわからない。 ●文政元年(1818)には唐津藩小笠原家の御用絵師をつとめた。しかし雪旦の名前が知られたのは「江戸名所図会」の650景の挿絵によってである。その後、長谷川雪旦は文政12年(1829)「法橋」に任ぜられる、その後「法眼」になり恵まれた生涯であったようだ。(「法橋」は本来は高僧に与えられる僧位の1つだが、中近世以後、絵師、仏師などにも与えられるようになった) 「江戸名所図会」は当時の江戸を知ることのできる第一級の史料である。彼の墓は世田谷区北烏山町の幸龍寺にある。(浅草から移転した) (参照 明治大学図書館蔵「長谷川雪旦書簡」とその背景について 斉藤知美) |

|||||

●

斎藤幸成(月岑)の知られた仕事には、『増補

浮世絵類考』天保15年(1844)がある、この本は、江戸浮世絵師の経歴・伝記を集めた本である。大田南畝は31名を、斉藤月岑は86名の浮世絵師を書いている。寛政初年の大田南畝の原本につらなるもので、浮世絵師を知る基本資料である。 |

|||||

| 目次扉に戻る | |||||