|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

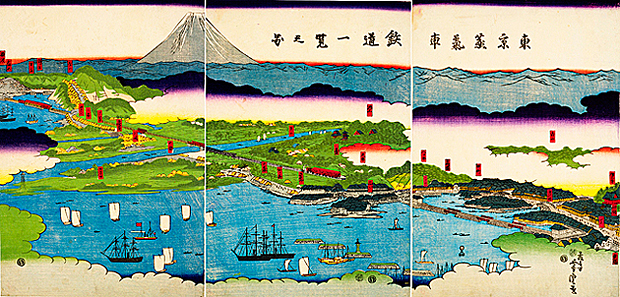

「東京蒸気車鉄道一覧之図」猛齋(歌川芳虎)版元・沢村屋清吉 明治4年(1871)国立国会図書館デジタル化資料蔵 画中に大森の地名はあるが駅は描かれていない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

●明治5年(1872)の開業時には大森駅はなかったー東京蒸気鉄道

絵の右側が出発の新橋駅である。鉄道は、市民には怖いもので体に悪いと考えられ、敷設に反対運動がおきた、また薩摩藩も反対であり西郷隆盛も鉄道嫌いであった。そのため、その辺りの海中に護岸を造成して線路を敷き走っていた。江戸時代の台場も利用された。新橋(今の汐留)あたりから海の上を走り、品川駅に着く、次が鮫洲・鈴の森・大森である。ちょうど真ん中の絵である。単線であった東海道線路は六郷橋を渡り川崎駅ですれ違った。次に横浜に至る。鉄道開通から、乗客は裕福な日本人か外国人であった。彼らは大森の台地に別荘を造った、品川に近く風光明媚であったからである。その一人、ウイリアム・モースは車中から貝殻が堆積する地層を発見した、大森貝塚である。しかし、残念なことに貝塚の正確な位置は不明である。そのため大田区と品川区の大森貝塚碑が隣り合って立てられている。2016年の様子では品川側の公園近くであるらしい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

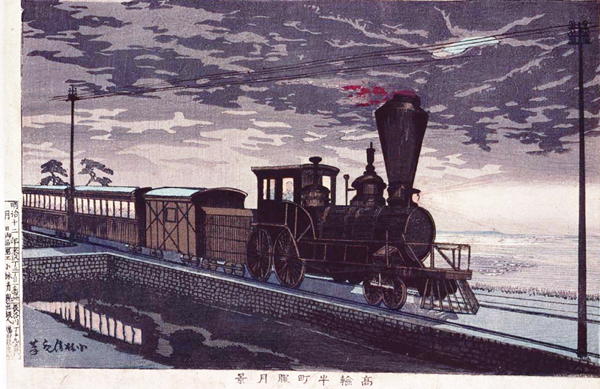

●『高輪半町朧月景』画・小林清親 明治12年(1879)出版人・福田 熊次郎 24.6×36.2㎝ 江戸東京博物館蔵  鉄道の開通から6年ほどたち、機関車も二号車に替わっている。上図の機関車は『2号機関車(5000形)1872年英国シャープ・スチュアート製』(日本の蒸気機関車発達史)である。小林清親特有の夕景である。他の浮世絵師が玩具のような鉄道画(錦絵)に比べ正確な描写である。下の写真は交通博物館の一号車。 鉄道の開通から6年ほどたち、機関車も二号車に替わっている。上図の機関車は『2号機関車(5000形)1872年英国シャープ・スチュアート製』(日本の蒸気機関車発達史)である。小林清親特有の夕景である。他の浮世絵師が玩具のような鉄道画(錦絵)に比べ正確な描写である。下の写真は交通博物館の一号車。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

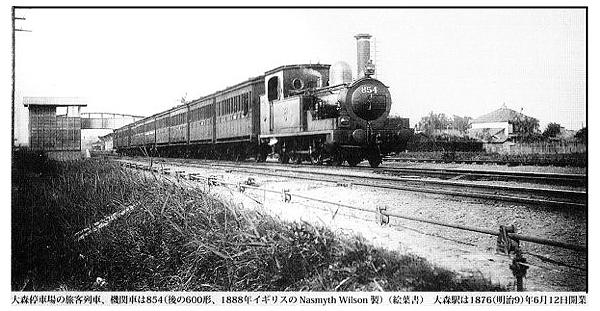

『当地の如きは当時猶純然たる農村で、停車場開設の如き殆ど問題に上がらなかったが、当地には測量着手の始めより相当の地位にある傭英国人奇遇し、鉄道従事外人の出入りも頻繁なるのみならず、これらの為今の停車場南寄りの位置に、その休息所を建設して置いた等の関係で、開通以来数年間は鉄道従業員往復乗車降の便宜上臨時該休息所付近に列車を停めつつあったが、明治9年6月12日先づ前記外人休息所を假用して、即ち新井宿に停車場を置かれることになり、之を大森駅と命名し、始めて一般の運輸取り扱いを為すに至った。』(『東京市大森区役所』昭和14年2月刊) 鉄道工事に従事した外国人(イギリス人)は、宿舎を川崎宿の藤屋旅館として、そこから六郷鉄橋工事に向かった。これは藤屋旅館の子孫方が語られている。来日したイギリス人は以下のとおりです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ーお雇い外国人ー 『鉄道史』川上幸義著 鉄道省 1921年刊

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

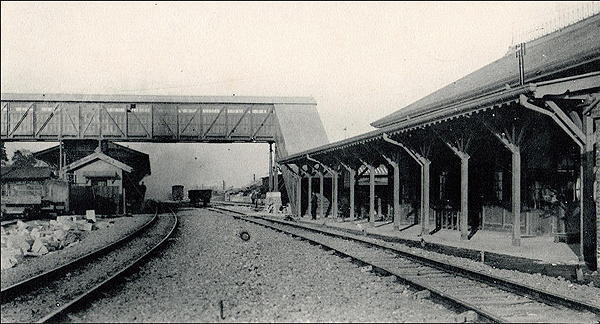

(写真の「絵はがき」は大森駅開業記念に配布されたものらしいー大田区所蔵 )  ●写真は、昭和43年頃の大森駅である。明治5年(1872)に開通したが、大森駅はなかった。明治9年(1876)大森駅が開業する、6月12日のことである。(開業記念絵葉書による)、その後、たび重なる複線化で大きく変わった。写真右に貨物線があり、左隣に80系の下り湘南電車が通過している。真ん中のホームは取り払われ東海道線の上下線となった。左のホームは現在も使われている駅舎である。(写真は大田区所蔵)  ●明治9年頃の大森駅、右側が単線の時の駅舎。前方が大井方向、左が現在の山王方面で上り線路が敷設されている。駅を出て直ぐが大森貝塚発掘現場である。 この資料は『東京市大森区役所』(昭和14年2月発行)と詳しい鉄道資料にしか記述がない。高台から東京湾が一望できる風光明媚な地である大森は、以後「お雇い外国人」の間で評判になり、ここに避暑地を持つ事が多くなったと言われる。大森山王にはテニスコートも造られ、後に民間の射撃場になった。 モース詳細 六郷鉄橋詳細。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| トップ目次に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||