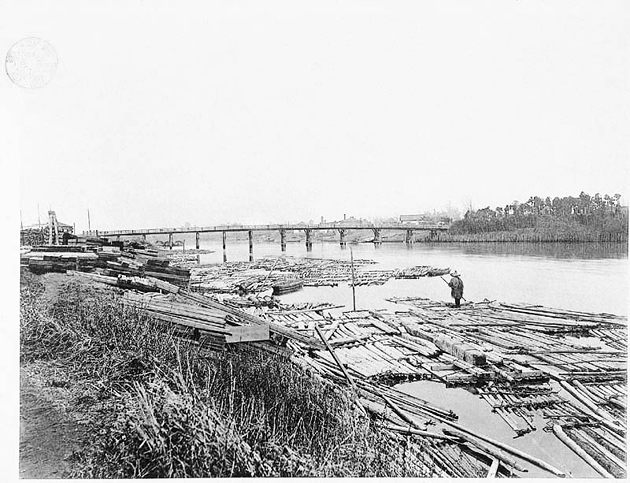

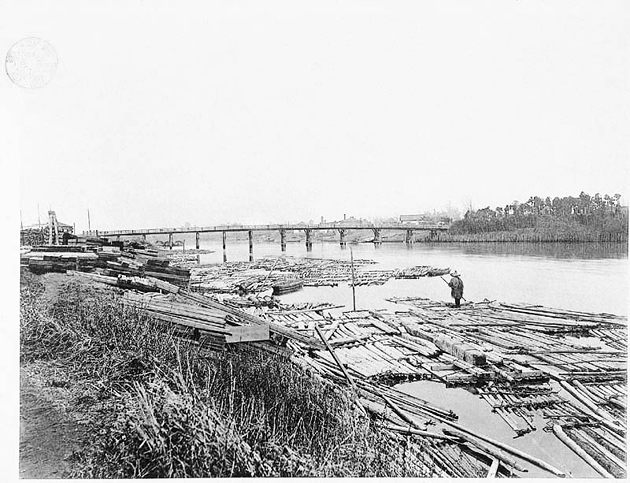

| 明治22年頃の六郷川下流の風景、集められた筏と青梅に帰る筏道 |

|

|

|

『多摩川六郷橋付近』 国立国会図書館所蔵 掲載許可済み、国立国会図書館の許諾なく転載を禁止します(2003年)2012.03.08更新

● 小川真一撮影の六郷橋『SIGHTS

AND SCENES ON TOKAIDOO』収録明治25年5月12日発行、彼は明治写真界に寄与した。

●六郷川下流 筏の集積所

このあたりから陸に上がり、一泊したのち、翌朝早く、奥多摩まで徒歩で帰った。この帰り道を筏道と言い、いく筋かの帰り道があったようだ。大田区内でも「筏道」は部分的に残っており次ページで紹介しています。

|

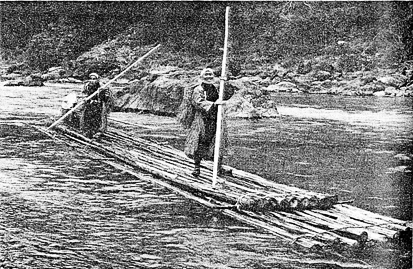

●材木流しと筏道について

奥多摩の材木を集積した土場から青梅に集まり、材木は青梅材と呼ばれた。江戸時代より青梅材の川流しは有名で、材木を筏に組んで一人の筏乗りが流すのが基本ですが、3枚の筏を繋げて前後に2人の筏乗りが流すのも盛んだったようです。丸子あたりまでは一枚の筏で来て、流れが緩やかになった丸子近辺で三枚の筏を繋ぎ、ふたたび下ったとも言われている。

また丸子の六郷用水取り入れ口に、筏が流れ込まないように長い堰は粗朶(そだ)や蛇篭(じゃこ)で造られていた。堰の中途に筏を通すために幅4間(14.4メートルほど)の「筏どうせ」(または筏通間や筏通場)と呼ばれる出口があった。ここに筏を通すことにより、川を横切る渡し船の安全を図ったのである。

●筏を六郷まで川下しする「筏乗り」は危険を伴う仕事なので、賃金は高く花形の職人であり「武蔵野の高給取り」などとも言われていた。また、筏乗りの裁量で上流の商品を筏に載せ、六郷に届けた事もあったようだ。普通は青梅から4日間で下ってきたらしい。江戸より始まった筏流しは明治30年代に最盛期を迎えたのち、徐々に衰退して大正末期に終わりを迎えた。同じ頃、多摩川の砂利採取も取りすぎのため禁止となったようである。

●『これらの木材は、遠く海路を利用して運ばれてくる 木曾や紀州の木材に対して、「近在物」と呼ばれ、川の流れを利用して いかだ 筏に組んで「江戸出 し」されました。初期の頃は、自然林の中の良材が伐り出されましたが不足をきたすように なり、スギの植林が行われるようになったようです。文献によると、寛文8年(1668)頃に はスギの植林が始められています。その後、享保の頃からは青梅林業の特質であるスギ、ヒ ノキの30年生程度のものを生産、出材するようになります。江戸の人口急増と大火の頻発 でますます木材は必要とされたので、この地方の生産性の低い畑は経済的に有利な植林地へ と転換していきます。享保17年(1732)は大飢饉の年でしたが、二俣尾村、沢井村はこの 飢饉状況でも筏、すなわち材木業が盛んであるため平穏に過ごせたと喜んでいる記録が残っ ていて、経済的に恵まれていた様子が分かります。』

植林は江戸時代に青梅では沢井村、二俣 尾村、柚木村、下村を中心として発達しましたが、植林地はまだ出材に便利な所に限られて いました。その後、明治、大正、昭和と時代がすすむにつれ、交通の発達や、道路や機械の 開発により植林地は増加していきます。(青梅市文化財ニュース 186号 青梅市) |

● 六郷まで下った筏はここで材木問屋に引き渡されて、筏乗りたちは一泊した、この宿を「筏宿」と言い、明治初年頃には羽田に二軒(勘兵衛・三治郎)、六郷に三軒(茂兵衛・市郎兵衛・宇兵衛)あり、六郷橋を越えたあたりにかたまっていました。

(写真・大田区所蔵)

●翌朝早く筏乗り達は青梅を目指して帰途につきました。この帰る道を「筏道」と言い、いくつかのルートがあったようです。帰る道筋には所々に道祖神があり、帰る安全を祈のった。おおよそ一泊二日の帰路だったようです。

● 上の写真は明治の頃の絵葉書「羽田扇ヶ浦土手」である。六郷に集められた材木は、羽田から船積みされ江戸木場に送られた。川の土手道の様子がよく分かる写真である。筏道もこのようであったに違いない。 |

| 目次扉に戻る

筏道−2 |