|

||||||||||

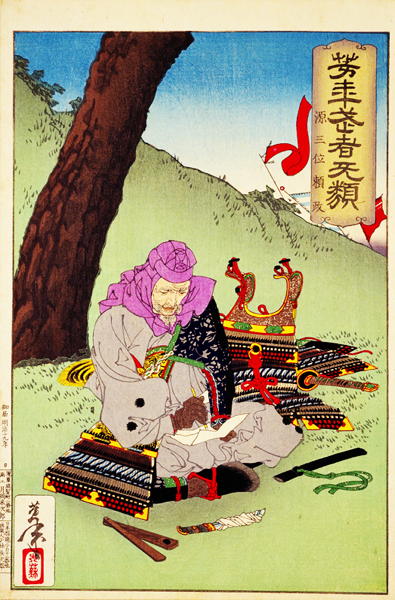

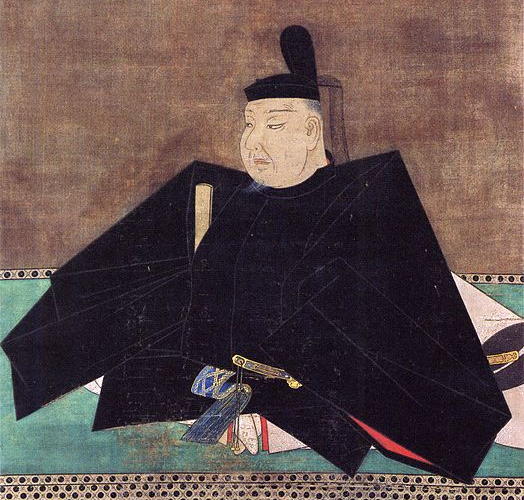

●摂津源氏は源頼光(948〜1021)を祖とする軍事貴族である。源三位源頼政 MOA美術館 ● 摂津源氏は京都(朝廷)で活動を行う貴族である。頼光を祖とし、朝廷での官位上昇を目指した。平治の乱では源氏ではただひとり平氏に味方した。平清盛に信頼された源頼政は三位になった。頼政の強い望みを知った清盛の助力による。 治承二年(1178)十二月に従三位に昇進する、源氏では最高位の昇進である。平清盛の推薦趣旨は『源氏の多くは逆賊に与したので、その災いや罰にあたっている。頼政一人だけが正直な性で、世に知られている。そうでありながら、いまだに従三位に叙されていない。年はすでに七十才を越えている。哀れむべきではないか。』『玉葉』(参照・中央新書「源頼政と木曽義仲」永井 普著 中央公論社 2015年刊) 源頼政は、晩年の安寧を捨て、突如一族・渡辺党を 率いて以仁王と共に挙兵した。その動機は分からないと言って良い、官位も源氏で最高の三位になり公卿となり不満は無いはずであると、彼を中心として三井寺・興福寺は同調して反平氏に立ち上がったが延暦寺は立ち上がらなかった。 わずか50騎ほどの手勢で宇治川の橋を防ぐが、破られ宇治の平等院で自害する(下記の浮世絵)。いまでも平等院に墓がある。 |

||||||||||

●摂津源氏 源頼政(1140〜1180)

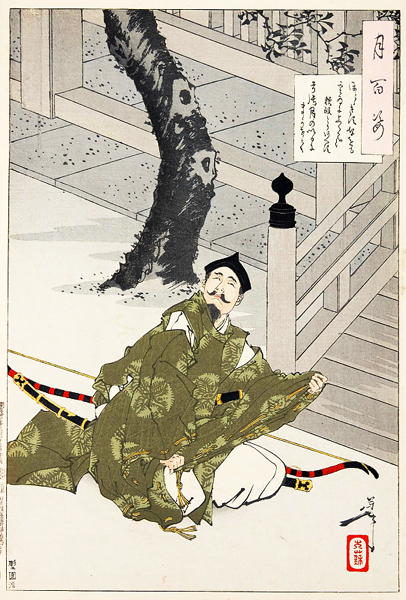

「月百姿 ほととぎす」  主上は見事変化の者が退治されたことを喜び、師子王(獅子王)という剣を頼政に与えました。宇治の左大臣(藤原頼長)がこの剣を取り次いで頼政に渡そうと、御前の階(きざはし)を半ばまで下りかかると、ホトトギスが二声三声鳴いて大空に飛んで行きました。 左大臣は、「ほととぎす 名をも雲井にあぐるかな」( あのほととぎすのように、宮中にその名を知れ渡らせたなぁ)と頼政に声をかけると、頼政は右ひざをつき、左の袖を広げて、月を横目に見ながら、「弓張り月の 射るに任せて」(半月〔弦月〕の光に導かれて射たまでのことです)と返し、剣を賜って退出していきました。この様子を見ていた人々は 「この頼政という者は武芸だけでなく、歌道にもすぐれたものを持っておる」と感心しました。(『闘諍と鎮魂の中世』鈴木 哲・関 幸彦著 山川出版社 2010年) ●「月百姿 ほとときす 源頼政」 月岡芳年 明治21年 東京都立図書館所蔵 |

||||||||||

●源氏の歌人 源頼政(1140〜1180) |

||||||||||

●挙兵の失敗で自刃する源頼政(1140〜1180> |

||||||||||

| ●摂津源氏の系図 | ||||||||||

| |

||||||||||

|

||||||||||

世阿弥の能ー作品『頼政』 平家物語に題材を求めた。『作中に登場する亡霊は、宇治川での戦いの様子を語り、辞世の句「埋もれ木の花咲くこともなかりしに身の果ては哀れなりけり」と詠、切腹するまでの一部始終を告げる。そして、自刃ゆえに成仏できないでいる身を嘆き、僧の回向によって今ようやく成仏できる喜びを伝え。扇の芝の影に消えてゆく。』(『闘諍と鎮魂の中世』鈴木哲・関幸彦著 山川出版社 2010年)

●右は宇治の平等院鳳凰堂にある「源頼政の墓」。(Wikipediaウィキペディア) |

||||||||||

| 鎌倉時代目次に戻る 頼政−鵺 源頼光 | ||||||||||