| 江戸末期の大名屋敷は明治維新でどうなったのか混乱する明治政府の政策 |

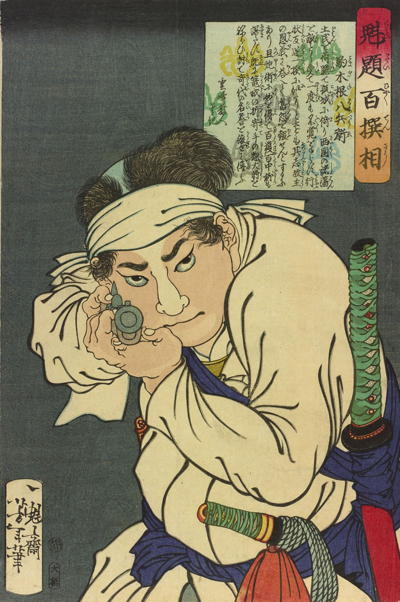

大久保利通の「浪速遷都論」の発想は、明治維新の成功は大阪の商人からの融資であった。その経緯から引き継づいて金を引き出すため、大坂人の歓心を得ることが必要と考えた。そのために「浪花遷都論」を唱えたものである。天皇の大坂行幸もその一環であり、反対する京都市民をなだめる目的である。京都を明治元年(1868)3月21日に出発して、23日大坂に到着する。天皇は同年4月4日に京都へ帰られた。  明治元年(1868)4月11日 に官軍は、江戸城に入城したが、徳川幕府金蔵にもまったく金が無く、わずか20万両であった。失望した明治政府に襲いかかってきたのが、上野寛永寺に立てこもる彰義隊の蜂起である、鎮圧には50万両の金が必要と思われた、そのために他の資金の流用で凌いだ。彰義隊の鎮圧後、江戸は急激に荒廃した。江戸の半分を占めた藩の武士が国元に帰ったり、武士相手に商売をしていた商人なども見切りをつけて地方に移ったからである。江戸の人口は、最盛期の半分の50万人にまで落ち込んだという。  (浮世絵 月岡芳年「魁題百撰相 駒木根八兵衛」慶応4年(1868) 国立国会図書館デジタル化資料所蔵 ●前島密(まえじまひそか)の『 江戸遷都論』が、彰義隊蜂起の前、明治元年(1868)3月10日に出されていた。前島密は『大坂は町人の町であり、政府が関与しなくとも自立して発展できる。しかし江戸は将軍の権威によって武士が暮らす町として来たため、武士がいなくなった為に今日の荒廃を招いた。また京都・大坂は道が狭く首都機能のために大幅な土木工事がいる、政府の建物や官員の官舎も建設の必要がいる。その点、江戸は広大な大名屋敷(武家地)を接収できるし、官舎も旗本屋敷などで利用できる。また江戸湾も将来の事を考えれば魅力ある。』と言う。 明治政府首脳もこの案に傾いたが、その時の情勢では、いきなり実行するのは京都・大坂の反発を招くと考えられた。此処に登場したのが大木喬任(おおきたかとう)と江藤晋平の「東西2京案」である。京都は西の首都として、江戸は東の首都とする。天皇は両方の首都を往復して統治する方法である。。 東北鎮定には、軍事面からも天皇が江戸に行くことが必要であった。また、水戸藩士 北島秀朝の遷都論も太政官を江戸に移し、天皇も東京へ移すことで、首都にする大胆な提言であった。 ●明治元年(1868)7月17日、「 江戸ヲ称シテ東京トセン」と詔勅を布告する。 (正式な詔ではないため、遷都(せんと)ではなく奠都(てんと)と言うのが正式である) この詔は京都人に猛烈な反対運動を起こさせた、天皇が京都を捨て御東幸して江戸が首都になることは、我慢の出来ないことであった。しかしすぐに戻るとか、何とかなだめて、9月20日に天皇の御東幸が江戸に向け出立した。この東行は大成功であった。道筋の各藩主が天皇を出迎え、頭を下げたことは、全ての武士や庶民に統治主が将軍から天皇に替わったことを強烈に印象づけた。 10月13日に江戸に到着、江戸城は東京城に改称される。京都と同じ体制をととのえる事から始める。一度京都に戻った天皇は、明治2年(1869)3月7日再び東京へ、伊勢神宮に立ち寄ったあと、28日に東京に到着する。京都にいた政を司る公家も同行して、江戸が政に成ることが事実上示された。東京城を皇城と改め、二度と京都にはお帰りにならなかった。後に皇后も江戸に移られた |

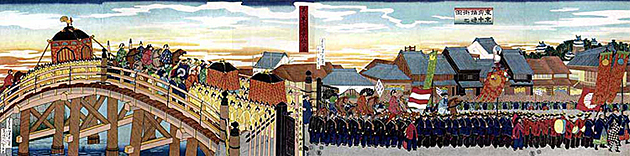

「東京府中橋を渡る 鳳蓮」絵・月岡芳年 明治 詳細不明

幕末から明治初期には、荒廃した武家屋敷の姿が見える。江戸末期に人口の半分であった武士が帰郷して、家財などがないガランとした武家屋敷(大名上屋敷や旗本屋敷)が東京市内(朱引内)の多くを占めていた。 明治3年(1870)5月の調査によれば、1169万坪(面積7割)が武家・寺社地であったため、また江戸人口の半分近くが武家であったため、その荒廃はすさまじいものだった。同様に郊外であった現在の港区・目黒区・品川区にも大名下屋敷・旗本屋敷が残された。 ●明治元年(1868)7月、「上地令」を布告。大名諸侯拝領地を除き、旗本や幕府より土地を拝領した町人地の「土地没収」を行う。特に御門内は全て没収となった。また朱引内を参考に、東は両国大川端筋、南は芝口新橋筋を郭内とする基準を示した。  ●明治元年(1868)8月、郭外の土地建物について、土地は取り上げるが、家作は売るなり、取り壊すなりの判断は自由とした。これらは首都を東京にしたときの布石であり、郭内の土地建物はそのまま壊さずに保存することにした。また、郭内においては、藩すべてに1カ所の屋敷所有を認める、郭外においては、藩の大小にかかわらず2カ所の屋敷所有を認めた。 ●明治元年(1868)8月、郭外の土地建物について、土地は取り上げるが、家作は売るなり、取り壊すなりの判断は自由とした。これらは首都を東京にしたときの布石であり、郭内の土地建物はそのまま壊さずに保存することにした。また、郭内においては、藩すべてに1カ所の屋敷所有を認める、郭外においては、藩の大小にかかわらず2カ所の屋敷所有を認めた。しかし、同年11月訂正の布告で、郭外の建物は全てを壊すと土地の境界が不明になるため、「石垣、板塀などは壊すことは禁ずる」と修正された。当然に門は板塀と繋がるので残された可能性が高い。  港区の資料にも『広い敷地(原っぱ)に門だけがぽつんとある風景が広がっていた』という記述がある。これは、大名屋敷の境界目印になっていた。(左写真)「白金の歴史」森崎次郎著 港区史跡の会発行 昭和58年(1983)

以上のように、江戸の大名小路であった皇居前から日比谷・丸の内までは、陸軍など軍用地・官舎に接収されたが、元大名の官邸一カ所、私邸一カ所の決まりがあるため、愛宕下大名小路あたりは、思ったより多くの大名上屋敷が残されたのではないかと考える。 港区の資料にも『広い敷地(原っぱ)に門だけがぽつんとある風景が広がっていた』という記述がある。これは、大名屋敷の境界目印になっていた。(左写真)「白金の歴史」森崎次郎著 港区史跡の会発行 昭和58年(1983)

以上のように、江戸の大名小路であった皇居前から日比谷・丸の内までは、陸軍など軍用地・官舎に接収されたが、元大名の官邸一カ所、私邸一カ所の決まりがあるため、愛宕下大名小路あたりは、思ったより多くの大名上屋敷が残されたのではないかと考える。 |

||||||||||

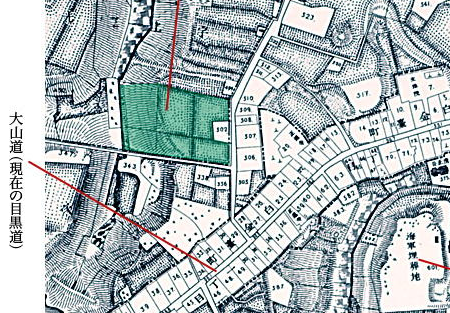

| 《 武家屋敷を残す……首都への布石》 ● 明治元年(1867)12月、大木喬任は第2代目東京府知事となる。彼は将来のため武家地を保存する方向に努めた。郭外に住む藩の人間は、郭内の屋敷に住むようにした。旧大名が屋敷の拝領願いを出せば、地代を徴収して貸し付けることとした。  ←左の写真 茶桑畑の様子である。中央斜めの道路が現在の目黒道りである。道の両側の茶桑畑家になっている。白銀三光町部分 『明治になって武家屋敷が取り払われた跡地の利用として、明治2年8月、東京府知事大木喬任は太政官に桑茶政策を建言し、物産局が設けられて、桑茶の植付け希望者には地所を払い下げ、または貸与して耕作の奨励をした。当初は東京市中に長屋門だけあって、桑茶が植っているところが各所にあった。六年ごろの白金は台町、猿町、三光町で四万坪の桑畑があったといい、紅い桑の実や、白い茶の花が白金の原に点在していたのであった。』(『白金の歴史』森崎次郎著 港区史跡の会発行 昭和58年) 明治2年8月20日武家地の変化、政府の桑茶政策により山の手の主なき武家屋敷は、贅をを尽くした書院は引き倒され、築山は崩されて池を埋め、250年間剪定の入った庭木は薪となり、都合110万6770坪屋敷が畑にかえった。 ↓ 明治2年(1868)8月に始まった桑茶政策は翌年3年(1869)に中止された。明治6年(1873)3月の調査によれば、千代田区だけで紀尾井町36.533坪、その他60.000坪が桑茶畑であり、東京だけで100万坪以上が桑茶畑であったと言われる。 (『千代田区の歴史』鈴木理生著 名著出版 昭和53年(1978)) 明治3年(1869) の調査では、1100万坪あまり存在した武家地のうち300万坪あまりが上地(国に収公)された。 明治4年(1870)に桑茶政策は廃止されたが、明治6年の調査では東京の武家地のうち111万坪が耕地化し、103万坪には未だに桑茶が植えられていたという。東京の人口が江戸時代(最盛期)にかえるのは明治20年代担ってからである。明治前期に耕地化した旧武家地のうち、39ヘクタール(19パーセント)が公共施設(公園等)に転用された。 ↓ 明治政府に官収された皇居前・丸の内・日比谷公園あたりは武力反乱を恐れる政府により、新しく組織した国軍(近衛兵)の駐屯地になり、大名屋敷は軍官舎として使われた。その使われ方もひどく、襖など取り払い、畳の上に土足で上がるなどした、この使い方が武家屋敷(大名上屋敷や旗本屋敷)を荒廃させた。それ以外の千代田区番町は新政府の官員の邸宅地に、その他の大名屋敷は各大名が自費で解体した。移築・売却するば良いのではと考えるが、当時の小大名とはいへ、かなりの坪数があり屋敷(建坪)も広いため屋敷の引き取り手は少なかったであろう。 |

|||||||

|

|||||||

| 明治3年(1870)「各藩は官邸一カ所、私邸一カ所」となる。 ●2月、東京府は、政府官員などに下げ渡す旗本屋敷の荒廃した修理に費用が掛かるため、低価で払い下げることを決定した。官位によって建坪・畳数まで決められた。明治の役人は官位等が重要視された。この時、「千坪25円の払い下げ」という今からでは信じられない話もある。 ●7月、布告で |

←一般的な大名屋敷

←一般的な大名屋敷 『東京人』東京都発行 1998年2月号(右写真)

『東京人』東京都発行 1998年2月号(右写真)