|

||||

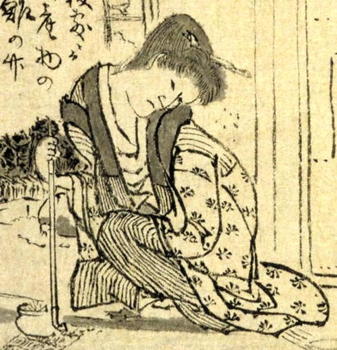

1840年代中頃の葛飾応為、露木為一筆(部分拡大)  ●生誕は、寛政六年(1794)で没年は、安政2年(1855)から3年(1856年)頃 死亡した。他にも諸説がある。澤田ふじ子が『花篝 小説 日本女流画人伝』で唱える説が好きだ。北斎が死んだ数日後の夕刻、『お栄は口に櫛くわえ、両手の指をまげて胸許にかまえ、まるで狐に憑かれたような顔で、聖天町の長屋を出て行った。もちろん相生町にもどったのである。「北斎には野狐がついていたんじゃ」人は突然姿を消したお栄について噂した。それからお栄は絵筆をすてた。佐助の老妻として、ひっそり生涯を終えたのである。』(同書から) ●生誕は、寛政六年(1794)で没年は、安政2年(1855)から3年(1856年)頃 死亡した。他にも諸説がある。澤田ふじ子が『花篝 小説 日本女流画人伝』で唱える説が好きだ。北斎が死んだ数日後の夕刻、『お栄は口に櫛くわえ、両手の指をまげて胸許にかまえ、まるで狐に憑かれたような顔で、聖天町の長屋を出て行った。もちろん相生町にもどったのである。「北斎には野狐がついていたんじゃ」人は突然姿を消したお栄について噂した。それからお栄は絵筆をすてた。佐助の老妻として、ひっそり生涯を終えたのである。』(同書から) ●『眩 くらら』朝井まかて著 新潮社発行 平成30年10月1日 著者は葛飾応為の作品と認められた作品の制作過程を描いている。応為の心の内から溢れる思いを描写している。「夜桜美人図」「三曲合奏図」「吉原格子先之図」を紹介する。 ●『眩 くらら』朝井まかて著 新潮社発行 平成30年10月1日 著者は葛飾応為の作品と認められた作品の制作過程を描いている。応為の心の内から溢れる思いを描写している。「夜桜美人図」「三曲合奏図」「吉原格子先之図」を紹介する。●「夜桜美人図」 「娘が短冊と筆を手にして立っている景か」 善次郎(渓齊英泉)はお栄が手掛けている最中の下絵に見入っていた。まだ墨の線だけで描いた縮図の段階で、実際には長さ三尺、幅一尺強の絹布に描くことになる。 「中央の樹はこれは桜だな、左に灯籠、手前右にも灯籠……ってことは、これ、夜桜か」「そう。画の上、三分ほどは星空にするつもりだ。灯籠の灯を頼りに今、歌を詠もうとしている」 「なるほど、夜桜美人図か」「向島の料理屋から受けた注文でね。座敷に飾ってお客の目に触れるのは、夜の宴が主だろう。雪洞を灯した薄闇の床の間には、こういう夜桜景色もいいかと思ってさ」 この新しい境地に、応為の背中を押したのが善次郎(渓齊英泉)である。 ●「三曲合奏図」自由に描いて欲しいと注文された応為。 何を描こうか苦しんでいた応為は娘達三人に別々の楽器を持たせ、合奏図を書くことを思いつく。それも江戸の固定化した身分制度な中では一緒に演奏することのない、花魁には琴を、芸者には三味線を、町娘には胡弓を演奏させるのである。応為の独創は合奏の音を見る人に感じさせる画にする事を目指した。今までの合奏画が楽器の姿(形)を見せるため背景などの書き込みがあり、音が聞こえなかった。応為は音を聞かせたい。そこで大胆な構図を選んだ、余白を少なく人物を中心に三人が演奏する輪のように構成した。すると中心となる花魁が後ろ向きに成り、全体構成が破綻する。応為は花魁の衣装に着目する、やや横座りにして帯と蝶柄の着物を広げ顔は見せずに演奏に集中させた。応為は手の仕草、顔の表情にも演奏の緊張感を持たせた。応為は親父北斎が認める技量を示した。  ●『北斉と応為』上・下 キャサリン・ゴヴィエ著・モーゲンスタン陽子訳 発行所・採流社 ●『北斉と応為』上・下 キャサリン・ゴヴィエ著・モーゲンスタン陽子訳 発行所・採流社著者が描く応為は自立した女性である。まるで外国ノベルティーである、あからさまなセックス場面なども有り、泣く泣く北斉の助手を務めていたわけではない。自分の意思で北斉との共同作業をしていた。廻りの版元も彫師や摺師も応為の腕前を知っていた。ただ北斉の名前(落款)のほうが高く売れたのである。版元(板元)の買い取りで印税など無かった時代である。 ゴヴィエ氏は応為の特徴を次のように捉えている。『中央寄りの構図、無背景の中央に浮く単体、深く濃い色彩。大柄なその女性は鯱張って動きがなく、指は長く先細り―』どれもお栄の特徴です。飯島虚心が言う『………葛飾為一を名乗ったのは応為であった。』 白井多知(お榮の弟の娘)の「白井多知の遺書」から、『安政四年(1857)の夏、東海道戸塚宿の文蔵という男が、絵を描かせるためにお栄をを呼び寄せました。彼女は懐に筆を忍ばせ出掛けました。それが最後です。』(同書後書きから) |