|

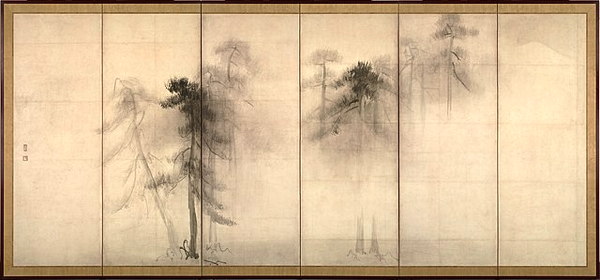

『松林図』屏風 長谷川等伯 上・松林図(右隻) ●六曲一双 紙本墨画 国宝である、教科書や美術史などで御覧なった方も多いと思われるが、その伝来や製作の過程など不明点が多い、一説には、完成作でなく下絵を屏風に仕立てたものだと言われる。16世紀末の作品とは思えない現代的な作風である。極限にまで切り詰めた筆数と黒一色をもって、松林の空間的ひろがりとそこにただよう湿潤な空気とを見事に表現している。(参照・ウィキペデア)個人的見解だが、この絵は日本絵画美術の最高傑作の一つではないかと考える。下・松林図(左隻)文禄2年から4年(1593年 - 1595年)頃。 |

|||||||||

| ●長谷川等伯の生家は日蓮宗であった 長谷川等伯(1539-1610年)は能登国七尾の生まれ、幼くして染色屋であり、仏画も描く長谷川家に養子に入る。日蓮宗の家であった養父宗から絵の手ほどきを受ける。33才で上洛して等伯と号する。千利休や秀吉より注文を受ける。長谷川派を立ち上げ、狩野派と双璧をなす。代表作『松林図』屏風は水墨画の最高傑作と言われる。 慶長10年(1605年)には法眼に叙せられ、この年に本法寺客殿や仁王門の建立施主となるなど多くのものを寄進、等伯は本法寺の大檀越となり、単なる町絵師ではなく、町衆として京都における有力者となった。 知積院に伝わる「桜図」「楓図」「松に秋草図」と言った一連の祥雲寺の襖絵に見られる金碧障屏画と「松林図屏風「竹林猿猴図屏風」「水墨山水図」などの水墨画である。彼の作品の多くが国宝や重要文化財となっている。   写真(左)は富山県高岡市の大法寺に残された日蓮聖人像である。 『作者は長谷川等伯である。紙本著色 長谷川等伯(信春)筆 一幅 縦85.7cm×横40.5cm 室町時代・永禄7年(1564) 本図は画中下部の墨書によって、長谷川等伯(※このときの号は信春であるが、解説ではすべて等伯とする)の作とわかる。五幅対のうち、七字題目の幅以外の四幅は等伯の作であるが、そのうちでもとくに本図は丁寧に、重厚細密に描かれており、大法寺や等伯を含めた当時の日蓮宗の人たちの、日蓮聖人に対する敬慕の念を見る思いがする。七条袈裟(しちじょうげさ)、法服(ほうふく)、横被(おうひ)を着け、礼盤(らいばん)に坐した聖人は、左手に法華経一巻、右手に桧扇(ひせん)を持ち、高座説法の態様である。 上方に二面の置色紙と首題があらわされ、天蓋(てんがい)と脱いだ沓が描かれる。したがって戸外ではなく堂内の姿である。 高座机には十巻本法華経、小鑿子(しょうけいす)、柄香炉(えごうろ)、数珠が置かれる。前机があってそこにも金襴の卓布が掛けられ、香炉、花瓶、燭台の三具足のほか六器がみられる。この六器は静岡県三島市妙法華寺の聖人画像(説法図、鎌倉時代、重要文化財)では一尊四士の仏像の前に描かれる。すなわち仏像の供えられる供養具の六器が、本図では聖人の前に描かれ、聖人が礼拝対象になっていることをうかがわせるのである。 』(大法寺ホームページ解説より) 『大法寺に残された長谷川等伯の作品、釈迦・多宝如来像、鬼子母神・十羅刹女画像、三十番神画像である。本図は釈迦仏・多宝仏の二仏を、荘厳をきわめた台座(師子座)上にあらわし、二仏の間の宝牌に七字題目を書く。以下四菩薩(しぼさつ=上行(じょうぎょう)、無辺行(むへんぎょう)、浄行(じょうぎょう)、安立行(あんりゅうぎょう)菩薩)と文殊(もんじゅ)・普賢(ふげん)の脇侍(わきじ)菩薩を描き、上方に日・月・星辰(日天子(にってんじ)・月天子(がってんじ)・明星天子(みょうじょうてんじ))をあらわし、仏の世界の荘厳、華麗な絵画化を行っている。 四菩薩が雲上に描かれること、下方に端雲(ずいうん)が描かれることなど、諸尊は虚空中に涌現の様相である。 日蓮宗には、本図と共通点のある、「絵曼荼羅」とよばれる画図がある。日蓮聖人の顕わされた文字の曼荼羅を絵画化したものである。 いまその「絵曼荼羅」を見ると、最上段に釈迦・多宝二仏をあらわし、その間に首題を金字で書き、四方に四天王を配し、順次下方に四菩薩などを描く(絵曼荼羅の項目参照)などの図相を示している。 絵曼荼羅には、二仏が宝塔の中に描かれる宝塔絵曼荼羅や、同じ幅の中に三十番神をあらわすもの、日蓮聖人を最下段(つまり私たちにもっとも近く)に描くものなど、さまざまな形式がある。』(大法寺ホームページ解説より) 詳しくは高岡大法寺ホームページへ 宝物館(正式名称 真言宗智山派総本山智積院 展示収蔵庫 宝物館)は「弘法大師空海ご誕生1250年」を記念した奉修事業の一環として建立され、令和5年(2023)4月4日に開館いたしました。   写真は『等伯 上』『等伯 下』安部龍太郎著 文藝春秋社発行 2015年 写真は『等伯 上』『等伯 下』安部龍太郎著 文藝春秋社発行 2015年資料を駆使して謎の等伯像を描く労作。 |

||||||||||

| 日蓮扉に戻る | ||||||||||