|

||||||||||

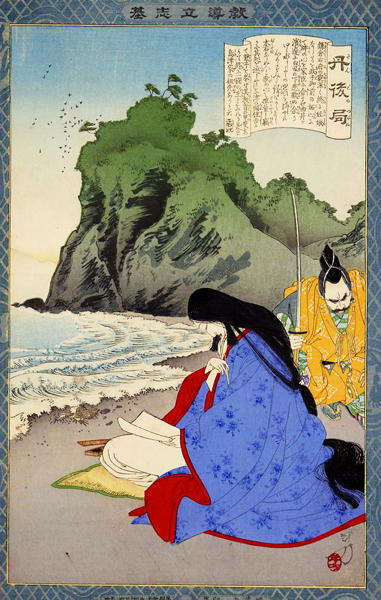

ー島津忠久の誕生伝説の浮世絵であるー ●丹後局が源頼朝の寵愛(ちょうあい)を受けて子供を身ごもる。これを知った頼朝の正室北条政子に妬まれたため鎌倉を逃れ、大阪府の住吉大社につく。ここで忠久を産んだ。住吉大社の境内には忠久誕生石、島津家における稲荷信仰や雨を瑞兆とする慣わしはこの故事に由来するものである。拡大表示 その後、元旦参拝のため住吉大社を訪れた摂政(せっしょう)近衛基通(このえもとみち)に救われ、丹後局は、近衛基通の家来・惟宗広言(ひろこと)のもとに嫁ぐ、このため忠久も惟宗を名乗ることになった。 頼朝は忠久誕生の知らせを受け「三郎」の名を与える。元暦2(1185)年に頼朝と初めて対面し、頼朝の家臣畠山重忠(しげただ)の一字を得て「忠久」と名乗る事になったという。 ●島津忠久は,元摂関家に仕える京武者であったが、母が頼朝の乳母子であったことから頼朝の御家人となり活躍する。建久八年(1198)に大隅国・薩摩国の守護に任じられる。これより島津と名乗る。忠久の正室は畠山重忠の娘であり、嫡男忠時が生まれ島津家を継ぐ。(参照・「鎌倉の時代」福田豊彦 関 幸彦編 山川出版社2015年) ●浮世絵「教導立志基 丹後局 」絵・水野年方 1890年 東京都立図書館所蔵 画は島津忠久である。彼の出自には諸説あるが、薩摩の資料である『島津国史』や『島津氏正統系図』において、「摂津大阪の住吉大社境内で忠久を生んだ丹後局は源頼朝の側室で、忠久は頼朝の落胤」とされ、出自は頼朝の側室で比企能員の妹・丹後局(丹後内侍)の子とされている。そのため頼朝より厚遇を受け地頭に任じられている。  左の画は、鎌倉時代から南北朝時代の作、絹本著色、鹿児島県指定文化財。長く京都の高山寺に伝わった作品で、像主は島津忠久だとされる。付属する松方正義筆の由緒書きによると、元治元年(1864年)に島津久光が本作品を見せられ、後に島津忠義が本作品の入手を松方に依頼し、明治31年(1898年)ようやく島津家に譲られたという。

(ウィキペディア) 左の画は、鎌倉時代から南北朝時代の作、絹本著色、鹿児島県指定文化財。長く京都の高山寺に伝わった作品で、像主は島津忠久だとされる。付属する松方正義筆の由緒書きによると、元治元年(1864年)に島津久光が本作品を見せられ、後に島津忠義が本作品の入手を松方に依頼し、明治31年(1898年)ようやく島津家に譲られたという。

(ウィキペディア) 島津家は源頼朝の子孫であると言うことを誇ったらしく、江戸時代、八代藩主島津重豪が鎌倉にある源頼朝の墓を整備した。(右写真) 島津家は源頼朝の子孫であると言うことを誇ったらしく、江戸時代、八代藩主島津重豪が鎌倉にある源頼朝の墓を整備した。(右写真) |

||||||||||