|

||||||||||

●武門源氏の開祖は源満仲(912〜997年)である。 ●武門源氏の開祖は源満仲(912〜997年)である。『安和二年(969)に発生した安和の変に際して、藤原北家に与し、その政敵左大臣源高明を陥れる密告者の役割を果たし、摂関政治の確立に裏面から奇与したこと。そして摂津国多田に所領を開発して武力の基盤とするとともに多田院を建立し、その地で出家を遂げた事による。』(『源満仲・頼光』ー殺生放逸 朝家の守護ー元木泰雄著 ミネルヴァ書房 2004年) ●始めは都で活動する軍事貴族であった。天徳4年(960年)平将門の子が入京したとの噂があり、検非違使や大蔵春実らと共に、この捜索を命じられた武士の一人として現れたのが史料上(『扶桑略記』僧皇円)の初見である。武蔵権守の任期を終えていた応和元年(961年)に満仲の邸宅が強盗に襲撃される事件が起こり、自ら強盗の一味であった倉橋弘重を捕らへた。弘重の供述によれば醍醐天皇の皇孫親繁王と清和天皇の皇孫源蕃基がそれぞれ主犯と共犯であったという。 (参照・ウィキペディア(Wikipedia) ●康保二年(965)、左馬助満仲は天皇の鷹司(たかつかさ)に命じられている。藤原摂関家に仕えて、武蔵国・摂津国・越後国・越前国・伊予国・陸奥国などの受領を歴任し、左馬権頭・治部大輔を経て鎮守府将軍に至る。こうした官職に就くことによって莫大な富を得た。満仲は他の武士からの嫉妬を受けたらしく、天延元年(973年)には武装した集団に左京一条にあった自邸を襲撃、放火されるという事件が起きている。 ●多田院の設立ー『帝王編年記』天禄元年(970)による 。これにより多田に拠点を設置することが出来た。都の軍事貴族も地方に進出し、土着してしまうと官位は六位に留まり昇進は望めない、そのため満仲のように、地方は身内や郎党に管理させ、自分は都で昇進活動をした。東国武士団や北条時政などは地方に土着した軍事貴族(在庁官人)である。北条家が頼朝の血筋が途絶えた後、将軍を立てることが出来なかったのは官位が低いためである、ために鎌倉幕府は執政という政治組織となる。  ●源満仲の没年は長徳三年(997)と考えられる。 多田神社(兵庫県川西市)は満仲、頼光、頼信、義家の五人を祀る源氏発祥の神社である。(右写真)

●源満仲の没年は長徳三年(997)と考えられる。 多田神社(兵庫県川西市)は満仲、頼光、頼信、義家の五人を祀る源氏発祥の神社である。(右写真)●源満仲が唐の鉄細工師に造らせたという『髭切(ひげきり)』と『膝丸(ひざまる)』。 髭きりの名前の由来は、試し切りに罪人を切ったところ髭まで切れたことからついた。この刀は嫡男頼光に譲られて、頼光四天王の渡辺綱が、京都の一条戻り橋で 女に化けた鬼の腕を切り落とした刀が髭切である。刀は為義に伝わり名前も「友切」に替わる。源義朝の代で元の「髭切」になる。 |

||||||||||

●武門源氏として最初に登場したのは源満仲、通称・多田満仲である。彼は、摂津国多田に所領を開発し多田院を設立する、藤原摂関家に仕えて、武蔵国・摂津国・越後国・越前国・伊予国・陸奥国などの受領を歴任し、左馬権頭・治部大輔を経て鎮守府将軍に至る。彼は武蔵野介にもなっている。また対立する軍事貴族秀郷流の平氏と源氏の満仲は武蔵野国を奪い合った。「安和の変」により満仲は正五位下になり受領を歴任する。 ●多田満仲の五月山一帯の九頭龍伝承 満仲が住吉明神のお告げにより、「北に向かい矢を放ち、落ちたところに館を作れ」と 、矢の落ちたところには矢が突き刺さった龍が暴れていた。龍は死に豊かな畑が数多く残った、多田称の始まりである。(兵庫県尼崎市) |

||||||||||

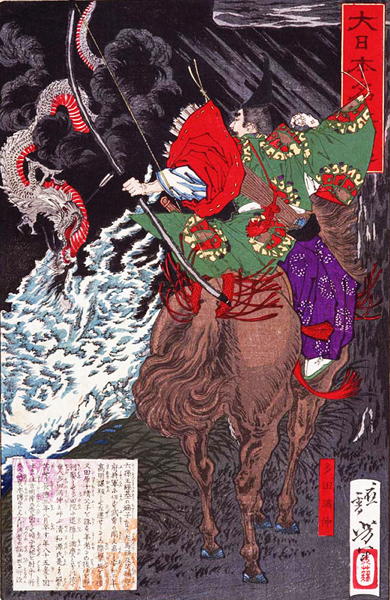

| 左は「大日本名将鑑 多田満仲」画・月岡芳年 明治13年(1880) | ||||||||||

「通俗三国志之内 馬超大戦渭水橋 曹操髭切敗走」画・歌川国芳 1853年

(パブリックドメインWikipedia) |

||||||||||

|

●膝丸 |

||||||||||

| 鎌倉目次に戻る | ||||||||||